В

2025е№ҙ第14еұҶеҸ°еҢ—йӣҷе№ҙеұ•д»ҘгҖҠең°е№із·ҡдёҠзҡ„дҪҺеҗҹгҖӢпјҲWhispers on the HorizonпјүзӮәйЎҢпјҢз”ұзӯ–еұ•дәәеұұе§Ҷгғ»е·ҙеЎ”з¶ӯзҲҫпјҲSam BardaouilпјүиҲҮжҸҗзҲҫгғ»жі•зҲҫжӢүзү№пјҲTill Fellrathпјүе…ұеҗҢзӯ–еҠғгҖӮеұ•иҰҪе°Үж–јеҢ—зҫҺйӨЁзҷ»е ҙпјҢеҢҜиҒҡдҫҶиҮӘ35еә§еҹҺеёӮгҖҒ54дҪҚи—қ術家пјҢеұ•еҮә33件新дҪңиҲҮзҸҫең°еүөдҪңпјҢжҺўзҙўгҖҢжҖқж…•гҖҚеҰӮдҪ•жҲҗзӮәдёҖзЁ®з©ҝи¶ҠиӘһиЁҖиҲҮең°зҗҶзҡ„ж„ҹзҹҘзӢҖж…ӢгҖӮ

В

еҫһеҸ°зҒЈжӯ·еҸІеҮәзҷјпјҢдёҖе ҙй—ңж–јгҖҢжҖқж…•гҖҚзҡ„еңӢйҡӣе…ұж„ҹеұ•жј”

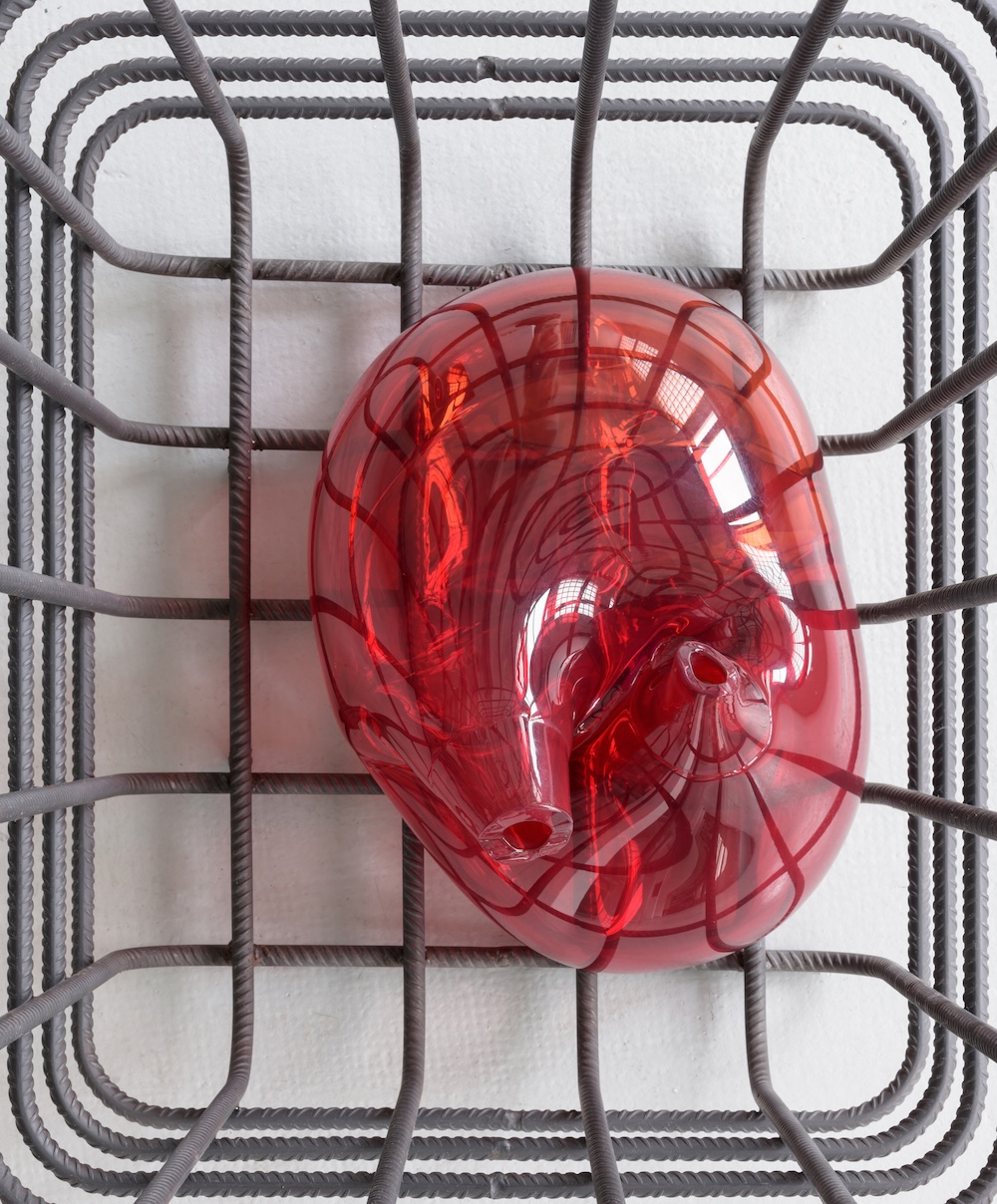

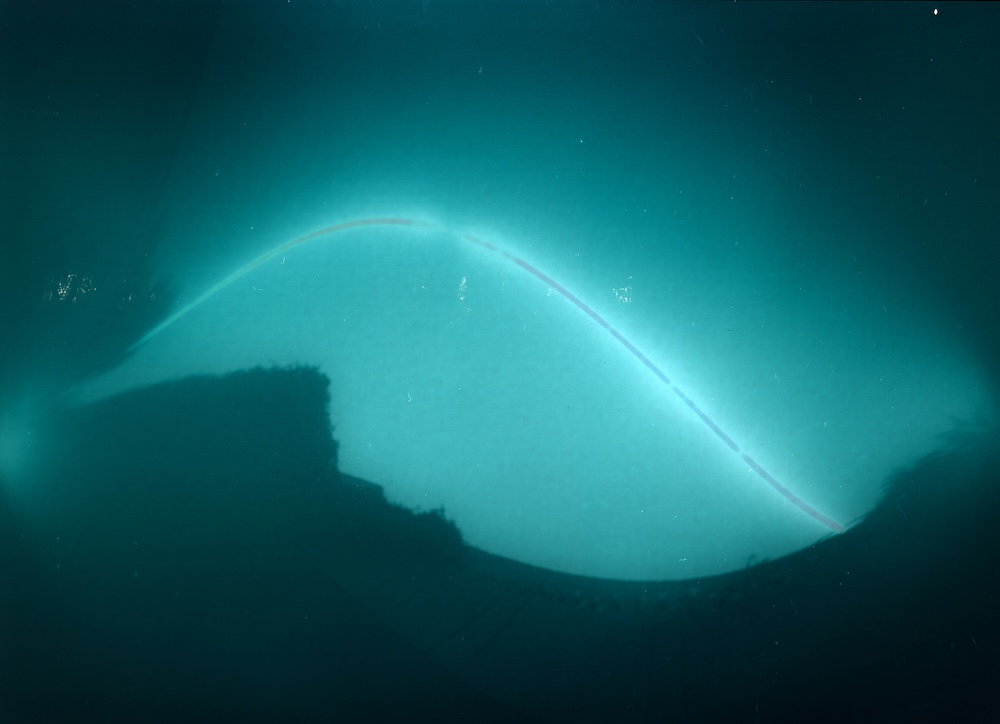

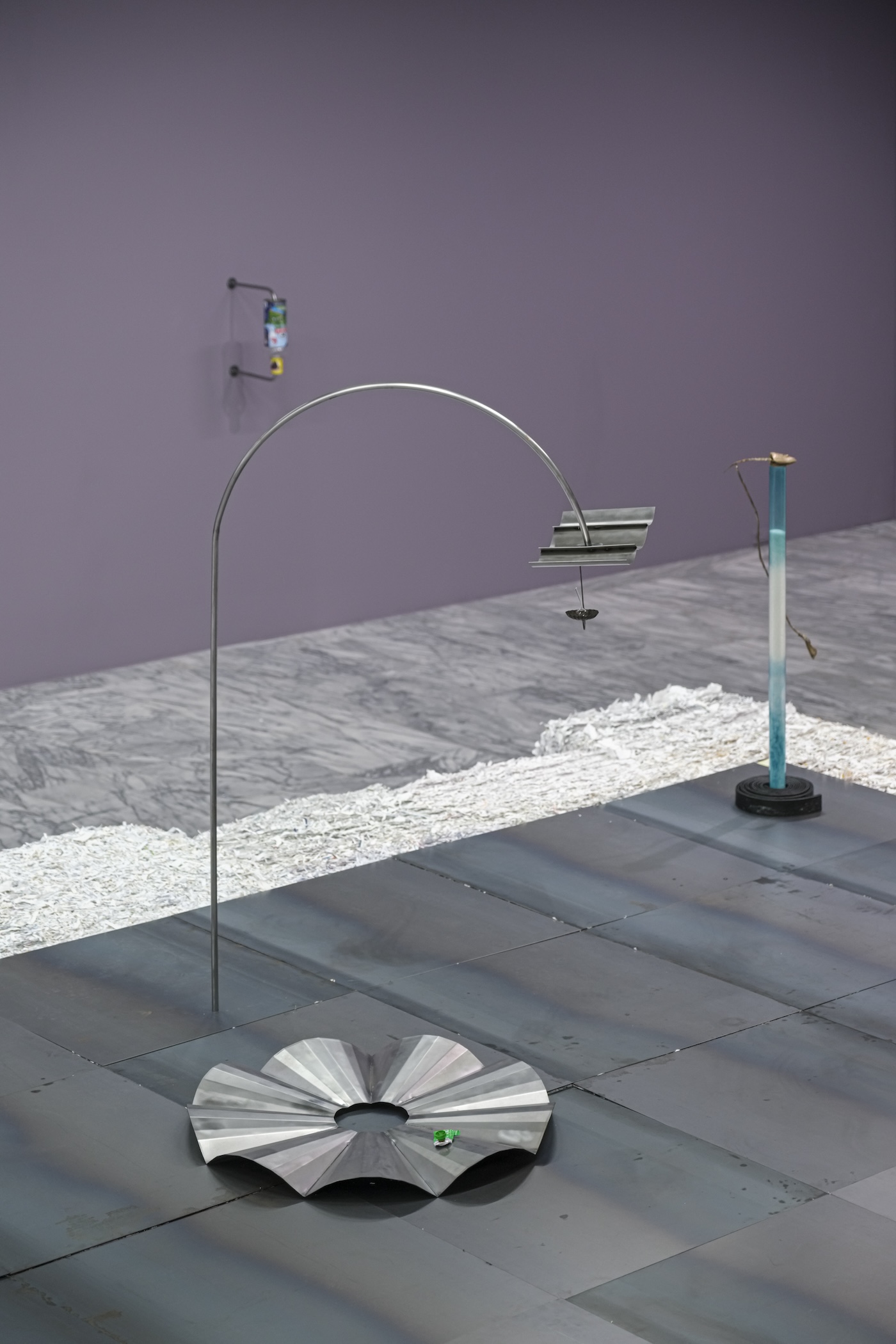

зӯ–еұ•д»ҘгҖҢжҖқж…•гҖҚзӮәиө·й»һпјҢжҢҮеҗ‘дёҖзЁ®з„Ўжі•жҠөйҒ”зҡ„жёҙжңӣпјҢдёҖзЁ®и·Ёи¶ҠжҷӮй–“гҖҒиә«еҲҶиҲҮең°зҗҶзҡ„жЁЎзіҠиғҪйҮҸгҖӮеұ•иҰҪжҰӮеҝөеңҚз№һдёүеҖӢзү©д»¶пјҡе°Әд»”гҖҒж—ҘиЁҳгҖҒе–®и»ҠпјҢеҸ–иҮӘжқҺеӨ©зҘҝзҡ„з”ҹе‘ҪеҪұеғҸгҖҒйҷіжҳ зңҹзҡ„е°ҸиӘӘгҖҒеҗіжҳҺзӣҠзҡ„ж–ҮеӯёиЁҳжҶ¶гҖӮеҢ—зҫҺйӨЁйӨЁи—ҸиҲҮж•…е®®е…ёи—ҸдәҰзө„еҗҲеұ•иҰҪзҡ„жҷӮз©әиғҢжҷҜпјҢеҫһйҷіжҫ„жіўгҖҒйҷійҖІгҖҒйҷіжӨҚжЈӢзҡ„з№Әз•«пјҢеҲ°еҷЁзү©иҲҮжӯ·еҸІе…ёи—ҸпјҢи®“дҪңе“ҒиҲҮ當代е°Қи©ұд№ӢйӨҳпјҢд№ҹеңЁжқҗж–ҷиҲҮжҷӮй–“дёӯжө®зҸҫжӣҙеӨҡй—ңж–јгҖҢжҖқж…•гҖҚзҡ„ж„ҹзҹҘеұӨж¬ЎгҖӮ

В

В