從東京市中心搭乘山手線往東,列車行經的風景逐漸從密集的建築轉為開闊的草地與農田。接近海邊時,能望見大片沒有遮蔽的空地,以及遠方的海平線,慢慢讓人短暫忘記自己還在東京。

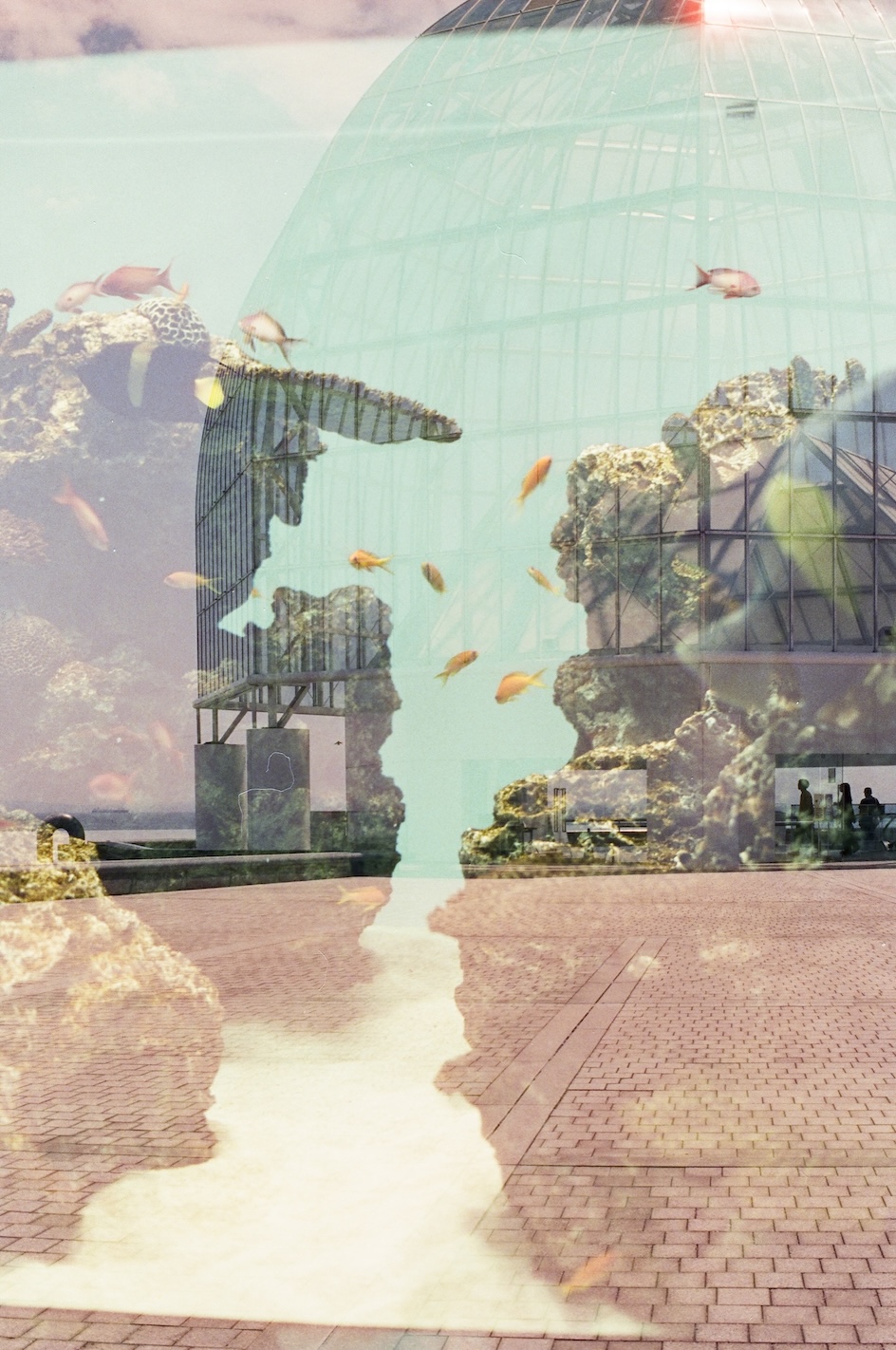

1989 年,東京灣岸出現了一座新的水族園,由建築師谷口吉生設計的葛西臨海水族園,主要空間隱入地下,只在公園中央留下透明穹頂,作為入口的地標。這裡最有名的是 2,200 噸的環形大水槽,曾經擁有大群藍鰭鮪魚悠游其中,東京人把這景象視為一種城市的驕傲,館內還有分成「世界之海」、「東京之海」與淡水生態等多個展示區塊,腳下的階梯延伸到地表以下,像是要把我們送入另一個安靜世界⋯⋯

1980 年代的願景與當下的平衡

穿越葛西臨海公園的廣場,腳步若是選擇直行,就會在不知不覺中抵達觀景台。那是一個長方形量體的透明盒子,內部設計讓人可以任意挑選上升的方式,透過樓梯、電梯,或是一條緩慢傾斜的長坡。而當身體隨著緩坡一寸寸往上,眼前的景象也隨之轉換,地平線漸漸抬升到與海平面重疊,彷彿整座城市暫時退到遠方,只留下東京灣沿岸的浩瀚藍色作為視野的唯一主角。

葛西臨海水族園滿足了1980 年代日本經濟高峰的城市規劃想像,一路延伸到今日仍然持續的都市更新計畫,透明外殼映照的不只是海天的分界線,也捕捉著每一個經過遊人身上帶來的當下氣息。天氣晴朗時,窗框切割的光影像是古典建築裡的彩繪玻璃,卻又帶著現代工程的冷冽精確,鋪灑在地板上形成一塊塊閃爍的碎布,令人心底油然而生一種安定的鬆弛。遠處樹叢之間,水族園的透明圓頂隱約浮現,好像另一個時空裡的信號,提醒這片土地同時蘊藏著自然與人工、歷史與當代。

站在觀景台中央,四面八方的細節都在此交會,東京灣潮水的聲音、風裡帶著的鹹味、鋼結構折射的光點、還有一種說不清的未來感。當城市不斷擴張,公園卻試圖保留某種尺度,讓人與自然之間維持短暫的平衡。當這些線索在腦海裡疊合,便浮現一個難以回避的問題—— 在都市邊界被反覆改寫的時代,我們要如何確定自己看見的究竟是風景,還是某種由歷史與建築共同織出的幻影?