В

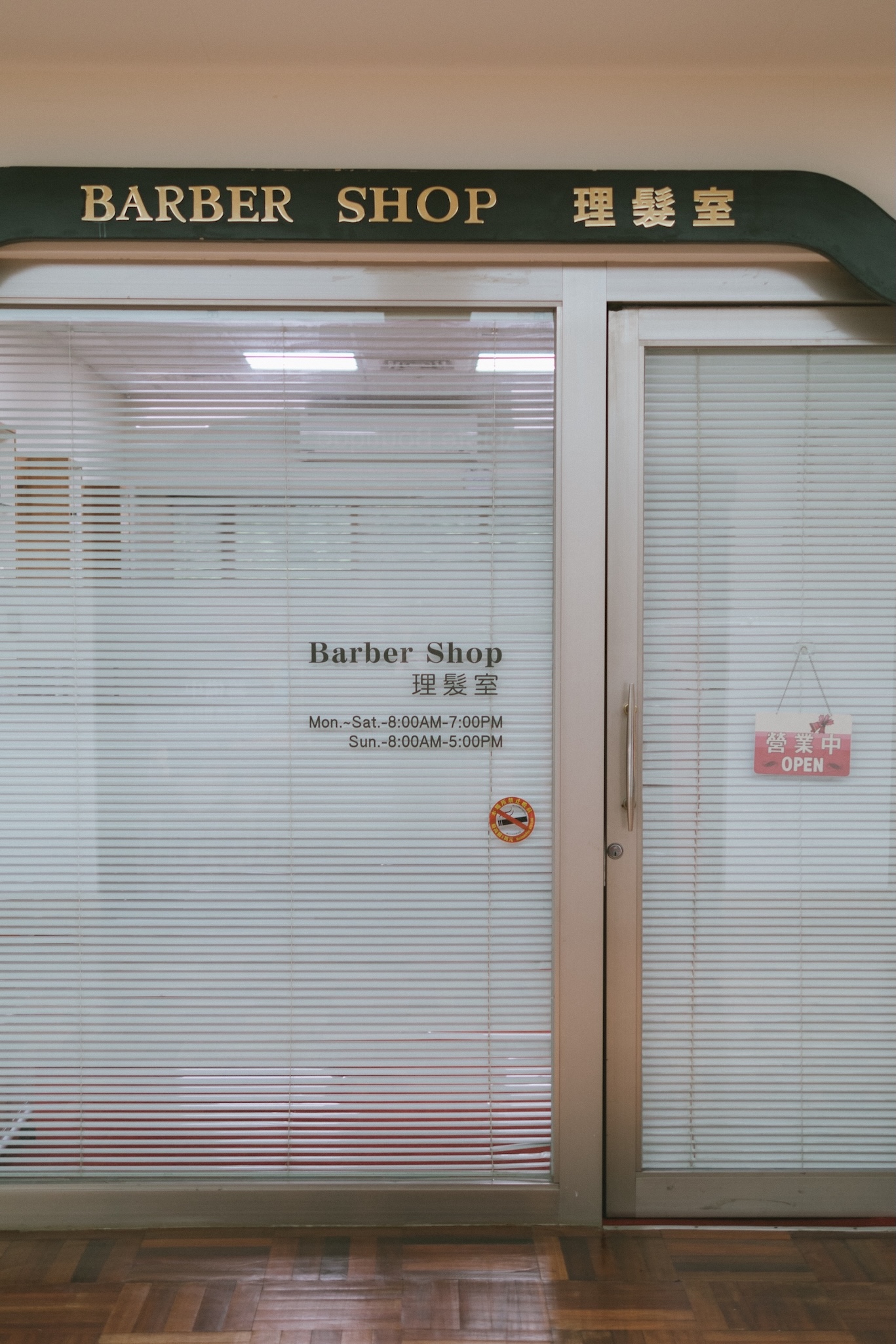

еңЁең“еұұйЈҜеә—йҮ‘йҫҚйӨҗе»іиҲҮйҮ‘йҫҚеҷҙжіүд№Ӣй–“пјҢжңүдёҖжўқй•·зҙ„дә”еҚҒзұізҡ„е•Ҷеә—иЎ—пјҢйӮұзӮҺйҗҳзҡ„зҗҶй«®е®Өе°ұи—ҸеңЁе…¶дёӯпјҢжҺЁй–ҖйҖІе…ҘзҗҶй«®е®Өд№ӢеүҚпјҢиҰ–з·ҡе…Ҳиў«зҺ»з’ғй–ҖдёҠзҡ„ BARBER SHOP зҗҶй«®е®ӨйҮ‘иүІеӯ—й«”еҗёеј•дҪҸпјҢе…©еҒҙзҷҫи‘үзӘ—й•·жңҹеҚҠжҺ©пјҢеҫһиө°е»ҠзңӢйҖІеҺ»еҸӘжңүйҮҚиӨҮзҡ„йҷ°еҪұж јз·ҡгҖӮ

зҗҶй«®е®Өзҡ„з©әй–“дёҚеғҸзҸҫд»ЈзҫҺй«®жІҷйҫҚйӮЈжЁЈйҖҸдә®жҲ–й–Ӣж”ҫпјҢеҸҚиҖҢжңүй»һеғҸзүҷйҶ«иЁәй–“иҲҮиҲҠејҸжҙ—иЎЈй–“зҡ„ж··еҗҲгҖӮзҶұжҜӣе·ҫж©ҹж“әеңЁйӢҒжһ¶дёҠпјҢдёҖж—ҒйӮ„жҸ’и‘—зёҪй–Ӣй—ңйӣ»жәҗпјӣж»…иҸҢз®ұжҳҜдҫҶиҮӘж—Ҙжң¬е“ҒзүҢ Takara зҡ„иҖҒж¬ҫеһӢиҷҹпјҢе…§йғЁж”ҫи‘—йӣ»жҺЁгҖҒй«®еүӘгҖҒеҲ®й¬ҚеҲҖиҲҮеЎ‘иҶ жўігҖӮй–Ӣй—ңж—ӢйҲ•е·Іеҫ®еҫ®и„«жјҶпјҢдҪҶй–Җжқҝзҡ„йүёйҸҲеҚ»дҫқ然жңҚиІјпјҢжҜҸж¬Ўй—ңиө·дҫҶзҡ„иҒІйҹійғҪеҫҲд№ҫж·ЁгҖӮ

В

з•ҷдҪҸдәҶеҸ°еҢ—已經дёҚеү©зҡ„дәӢзү©

еә—иЈЎзүҶдёҠзҡ„еғ№ж јиЎЁжҳҜз”ЁеҸҜжӢҶжҸӣеӯ—жҜҚжӢјжҺҘзҡ„й»‘иүІеЎ‘жқҝпјҢеғ№ж јз”ұе·ҰиҮіеҸіжҺ’еҲ—пјҢHaircut 600гҖҒShampoo 500гҖҒShave 300вҖҰвҖҰжңүе№ҫеҖӢеӯ—жҜҚе·Іиј•еҫ®и„«иҶ пјҢе°Ҹеҝғзҝјзҝјзҡ„иў«иҶ её¶й»Ҹи‘—гҖӮйҖҷзЁ®еғ№ж јиҲҮжңҚеӢҷеҲҶйЎһж–№ејҸеұ¬ж–ј1980е№ҙд»ЈйЈҜеә—й«”зі»жЁҷжә–пјҢ當жҷӮи¬ӣ究еҲҶй …иҲҮжҳҺзўјжЁҷеғ№пјҢеүӘй«®дёҚеҢ…еҗ«жҙ—иҲҮеҗ№пјҢеҲ®й¬ҚйңҖеҸҰиЁҲгҖӮ

йӮұзӮҺйҗҳзҝ’ж…ЈжҸҗж—©й–Ӣеә—пјҢд»–зҸҫеңЁе·Із¶“ 81 жӯІпјҢе№ҙиј•жҷӮйҖІе…ҘеҹәйҡҶж„ӣдёүи·Ҝзҡ„дёҠжө·зҗҶй«®еә—當еӯёеҫ’й–Ӣе§ӢпјҢеүӘй«®жҳҜд»–з”ҹжҙ»иЈЎжІ’жңүж”№и®ҠйҒҺзҡ„дәӢжғ…гҖӮзүҶи§’жҺӣиЎЈжһ¶дёҠйӮ„еҗҠи‘—д»–ж•ҙйҪҠзҡ„зҷҪеҲ¶жңҚпјҢзӘ—йӮҠж–ңйқ е№ҫйҡ»еӮҳе…·иҲҮйҶ«зҷӮеЎ‘иҶ жүӢеҘ—пјҢзҷҪиҘҜиЎ«гҖҒй»‘й ҳзөҗгҖҒиў–еҸЈзёҪжҳҜж•ҙйҪҠгҖӮеүӘй«®еүҚд»–жңғеҫһж»…иҸҢз®ұдёӯеҸ–еҮәе·Ҙе…·пјҢеӢ•дҪңдёҖиҮҙпјҢдёҚз–ҫдёҚеҫҗгҖӮеүӘеҲҖе’ҢжүӢжҢҮд№Ӣй–“зҡ„й…ҚеҗҲеғҸжҳҜиў«иЁ“з·ҙйҒҺеҚғж¬ЎпјҢй–ӢеҸЈеүҚйҖҡеёёе…Ҳи§ҖеҜҹй«®жөҒпјҢзўәиӘҚе·ҰеҸіж—ӢиҲҮйЎҚи§’еҜҶеәҰгҖӮе·Ҙе…·з®ұиЈЎжІ’жңүйӣ»жЈ’е’ҢиӨҮйӣңзҡ„е·Ҙе…·пјҢдҪҶд»–еүӘй«®жөҒзЁӢжё…жҷ°пјҢеҫһиҖіеҫҢжҺЁиө·пјҢеҶҚдҝ®ж•ҙй¬ўи§’пјҢжңҖеҫҢз”Ёй«®еҲ·иј•ж•ІиӮ©иҶҖпјҢеғҸжҳҜеңЁжӢҚеҺ»йҷ„и‘—зҡ„ж—Ҙеёёз—•и·ЎгҖӮ

В

В