FLAT43 為 Photo ONE 2025 媒體合作夥伴,透過我們的視角與編輯力協力群眾更貼近藝術生活。

影像總在我們不知不覺間被消耗,手機的滑動、社群的快閃、新聞的疊影,使攝影逐漸內化為我們感知世界的一部分。Photo ONE’25 台北國際影像藝術節企圖改寫這種流動方式,將影像暫停、折疊,轉化為可感知當下的觀看狀態。

凝視不是凝固,身體會記憶下來

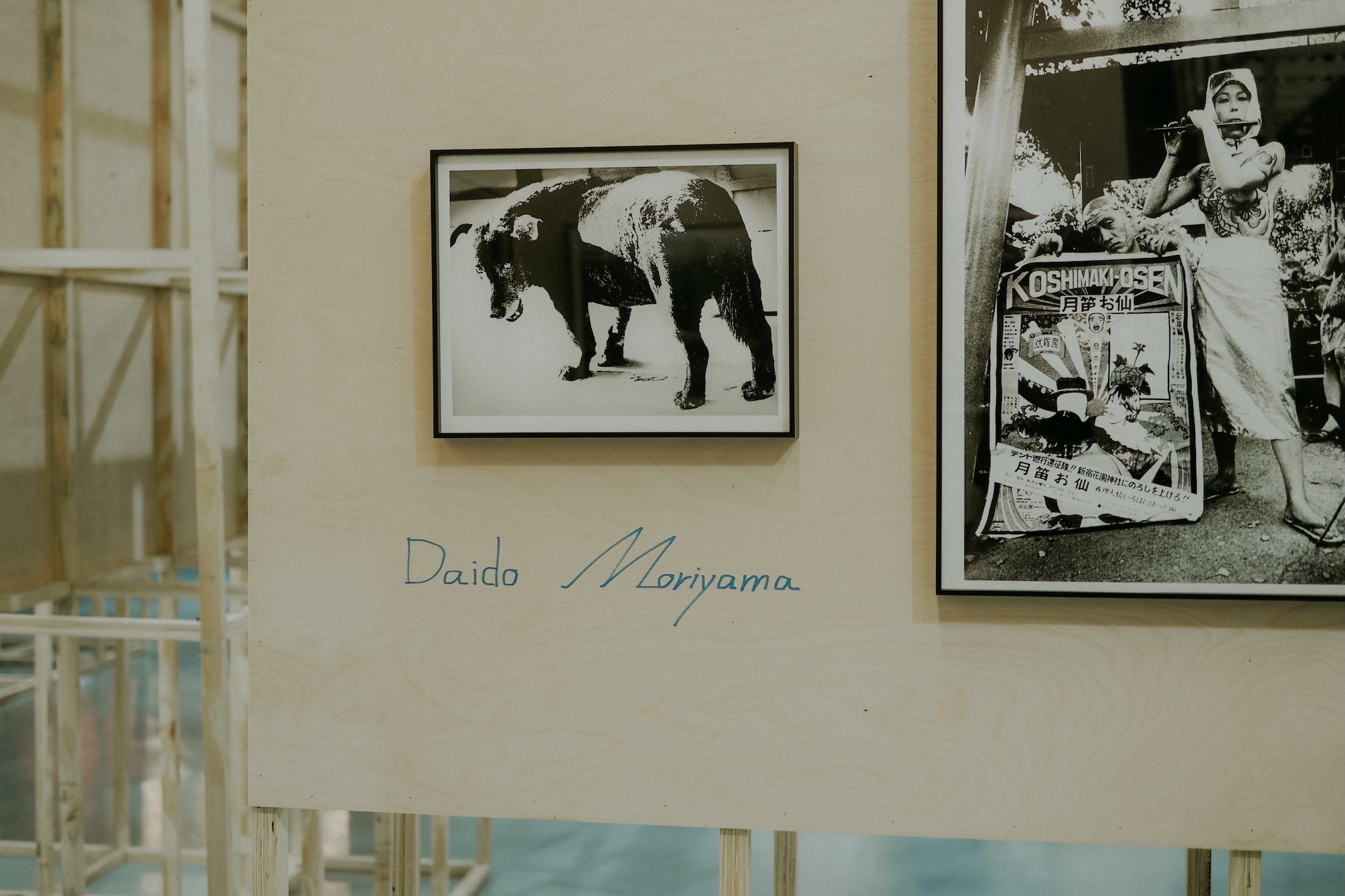

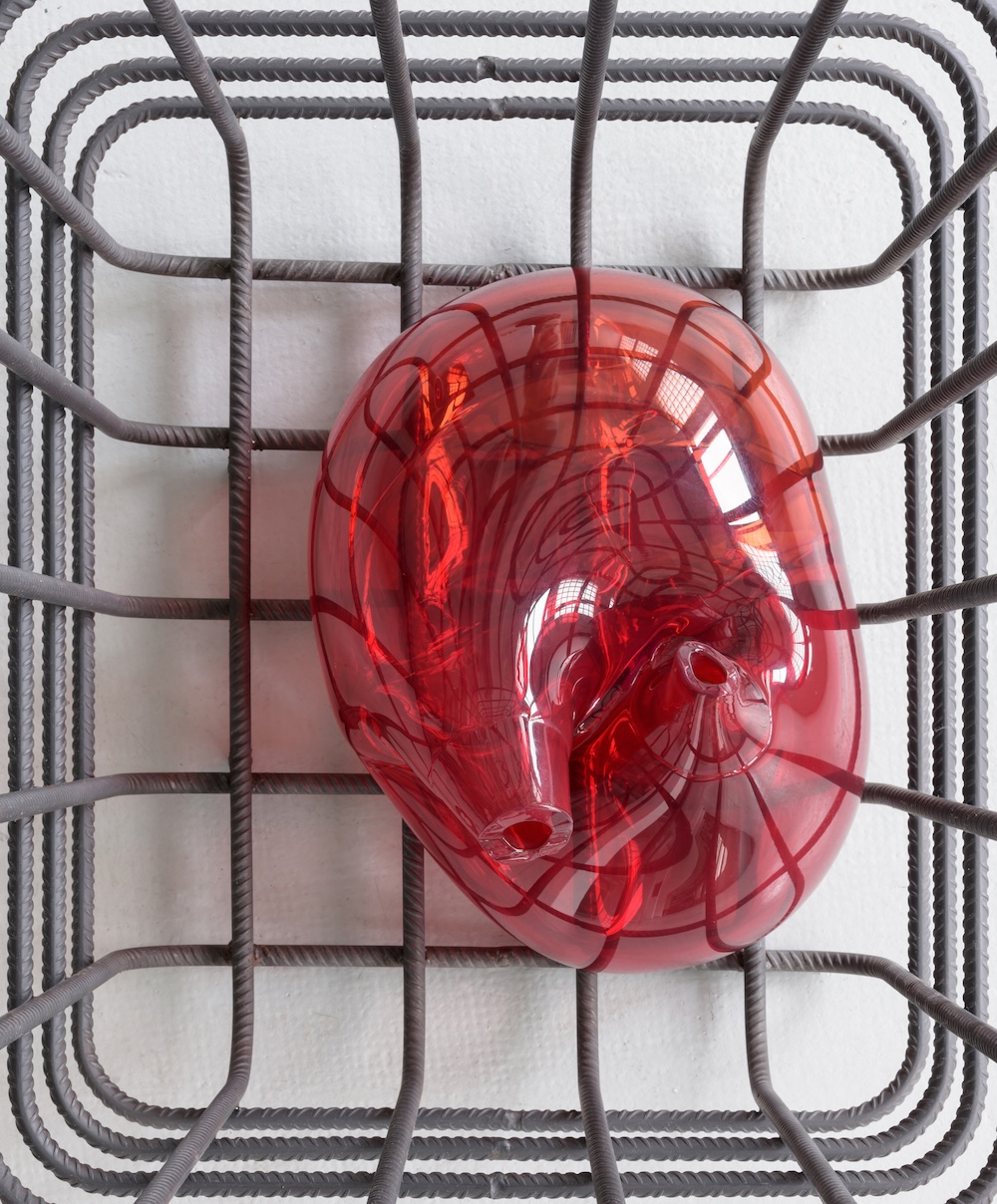

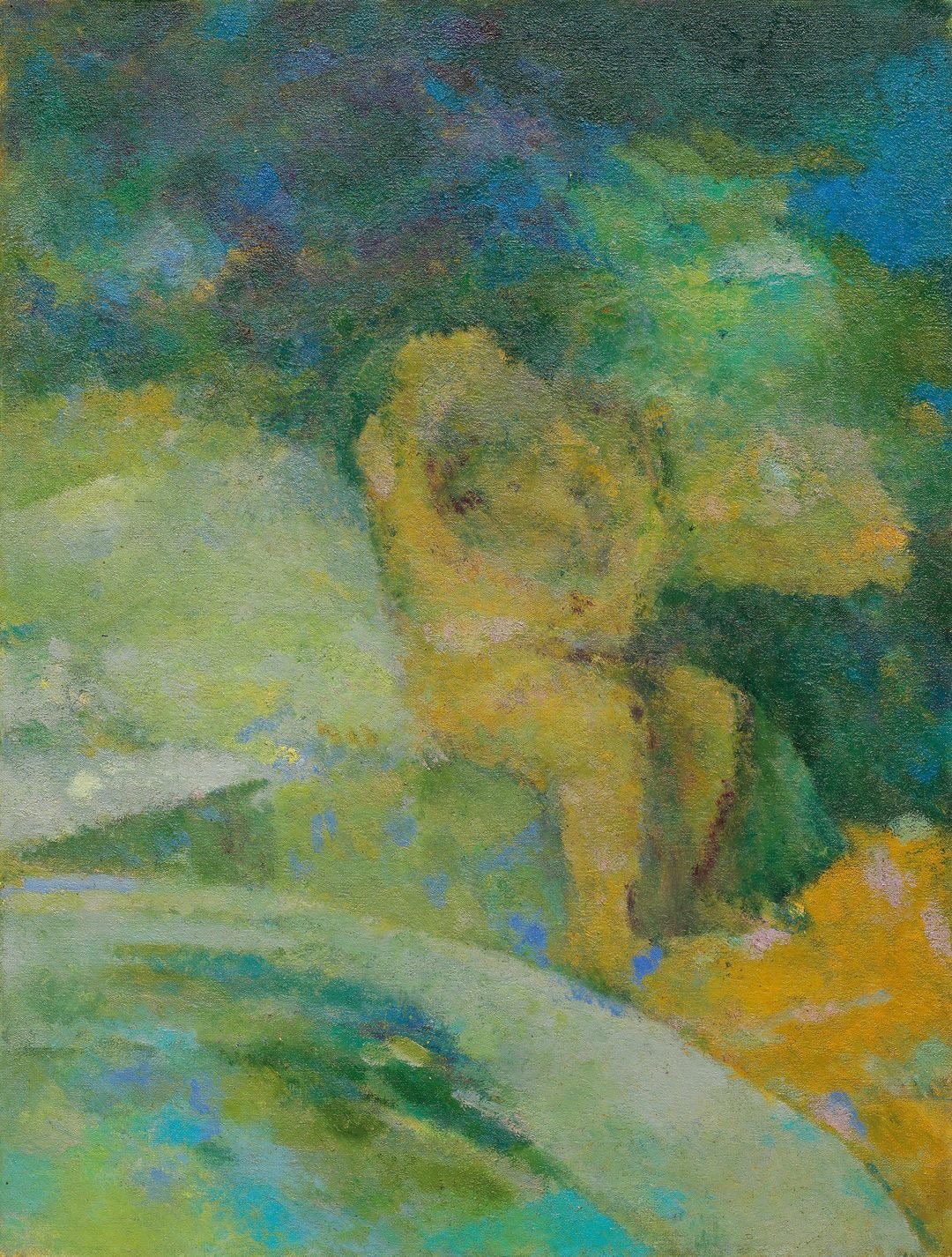

這場藝術節以影像為出發點,營造出身體感知介入的現場氛圍。當福島核災現場的殘影與網路虛構身份在同一空間交錯,暗房工藝與藝術家書的頁面彼此交談,我們進入了一種影像不是記錄而是呼吸的時區。日本藝術家瀨戶正人的《Cesium》系列帶領觀者走入災後地景,鏡頭中停留的畫面佈滿了時間的痕跡與空氣的密度,層層堆疊出一種遲滯的記憶。

沈昭良拍下的築地魚市場,像是被光線包裹過後仍殘留潮濕氣味的舊地圖,每一格影像都指向某種消逝與現存之間的模糊位置。張志輝以暗房工藝延展銀鹽的顆粒質地,在手工操作與顯影過程中建立一套與時間對話的身體方法。