時間的流動、情感的記憶、結構的擾動,這三種截然不同的藝術層面,在台北的伊日藝術計劃中,交錯出一場關於觀看與感知的辯證。台灣藝術家謝榕蔚、葡萄牙藝術家安娜·馬爾塔、印尼藝術家 Evi Pangestu,他們以各自的創作語言,介入日常空間,揭露那些被忽略的細節與縫隙。光影、餐桌、方形,這些看似尋常的元素,在他們的作品中,被拆解、重構,進而誘發大眾對自身與世界關係的多重詮釋。

軌道之外的光影空間——謝榕蔚的「軌道」

謝榕蔚的「軌道」是一場關於時間與觀看方式的實驗。他的創作靈感來自東亞美學,特別是陰翳、隱晦的光線變化,以及對身體勞動的信仰,這些元素構築了他獨特的視覺。在 BACK_Y 的展場空間中,光線透過不同角度的反射,在牆面與地面上投射出變化的色彩,而人的移動軌跡則成為觀看的關鍵線索。東亞的空間概念,往往聚焦於「間」的概念,在物與物之間的縫隙、虛與實的流動關係。手工繪製的光線雕塑、經過計算的光影變化,他將建築結構與人類行為融合,使物理與感知產生新的關聯。

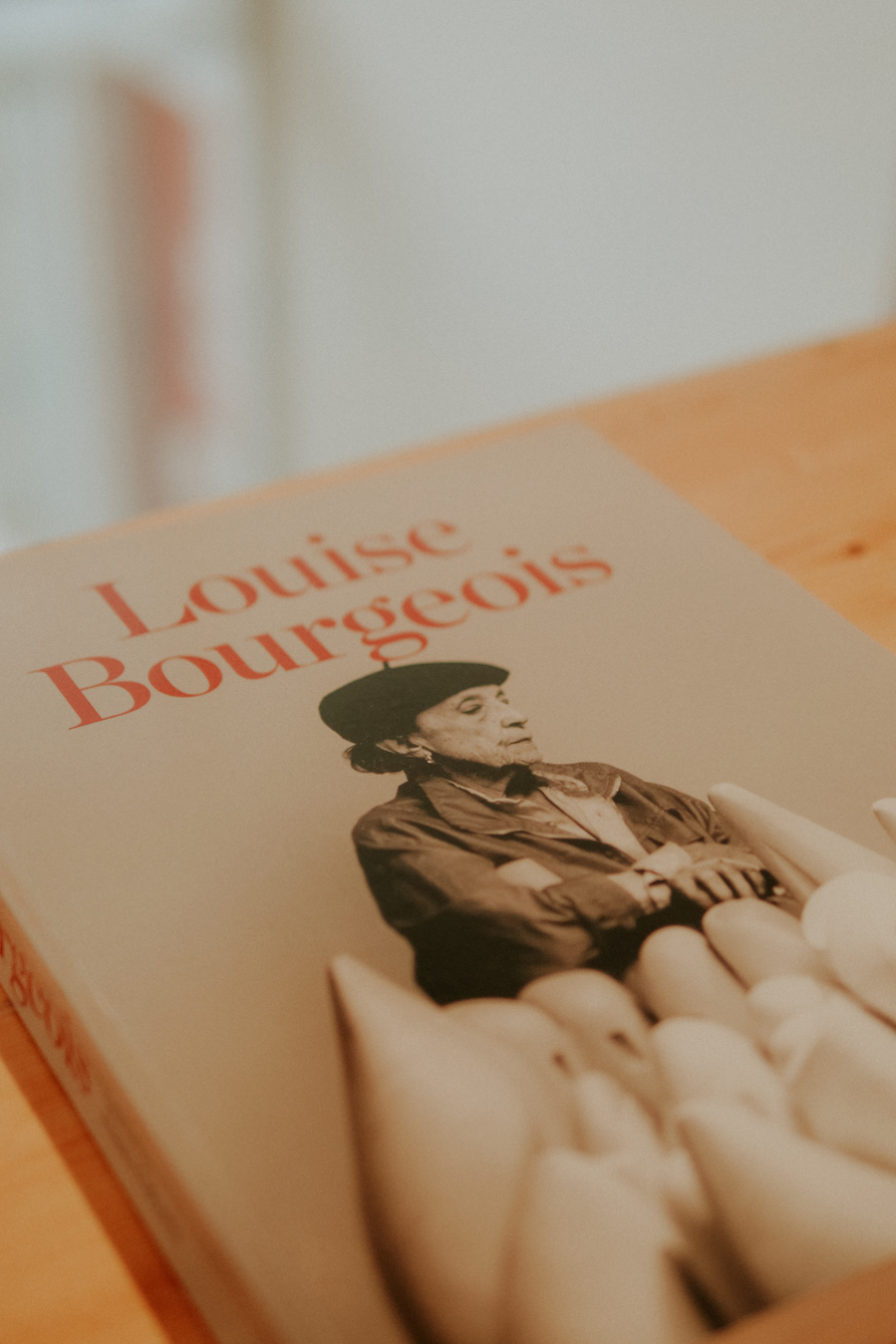

一場可被品味的展覽——安娜·馬爾塔的「MENU」

來自葡萄牙的安娜·馬爾塔,以餐桌為隱喻,將個人成長與經歷的多重面向拆解為一道道料理般的作品。開胃小點《Detox》象徵童年與自我認同的探索,柔和的色彩下隱藏內在傷痕;主菜《Her Restlessness...Beautiful Illusion》則對應人生進入現實的拉扯,呈現理想與現實的交錯、追求與犧牲的對照;甜點《Always Cracking Ice》映照成熟後的自我省視,愉悅與依賴之間的擺盪。

.jpg)

.jpg)

.jpg)