從市中心一路朝外雙溪行去,綠意濕潤,下了車又是一道階梯筆直通天,看似迫近的巍峨往往隱喻著距離。

但迂迴也未嘗不是面對宮殿的好路徑。故宮屬於那種台灣人不可能不知,造訪頻率卻極有可能半隻手算得出來的所在,見證著壯志逾期後仍設法融入當代,無論建築內外、磚瓦累榭,都沒辦法三言兩語就納入心眼。

時至今日,假使要意會一處庭園是至善或至德,相較於價值選擇,毋寧更接近心理勘測:今天想體會曲水流觴之妙,還是探一探西南邊的爬籐花架和白千層呢?欄杆也好,屋脊也好,密林前每一段錯置的景致都是奇觀,在巧手造設的勝景中層層遞升後,才終於要進入存放歷史的寶庫。

此時回過身,在外環繞著萬仞宮牆的重重岡巒好像又矮了些。

這麼說來,訪故宮是一種關乎高升的追求嗎?萬千館藏的年歲合計起來接近永劫,置身其間轉念一想,這籠罩身心靈的一切象徵,或許正提醒人類與諸般引力拉鋸之必要——

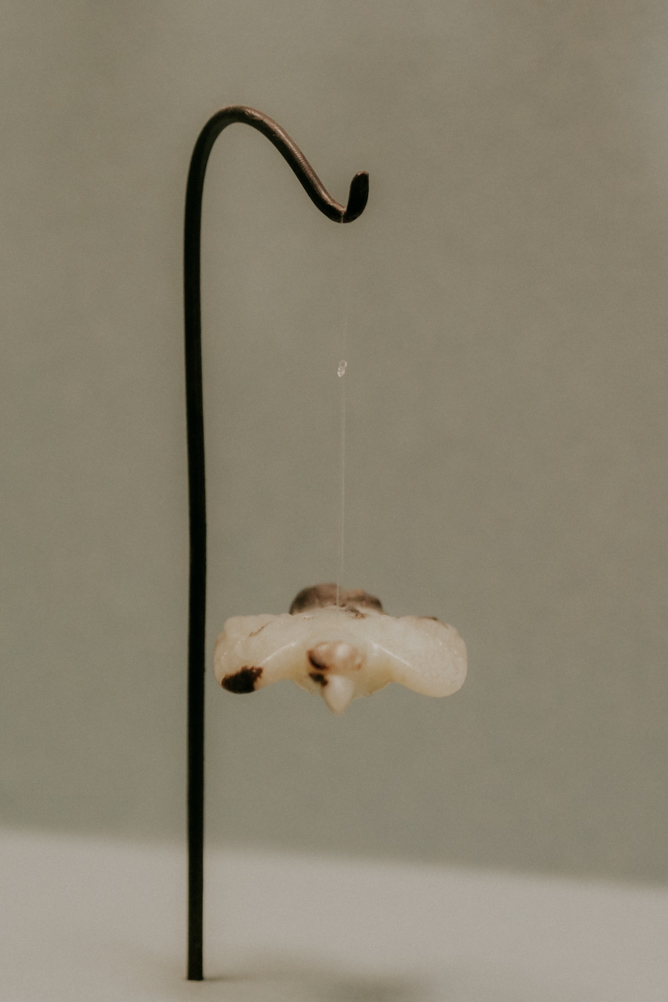

骨董承載的意涵重力;在紛擾中鑽研化境的動力;或技藝傳承不易,文明一不小心便不進則退的拉力。

世世代代,參得透力之奧義的心靈遂拉扯錘煉,粲然拉開一座深不可測的宇宙。

盛飾是精緻從前的名字

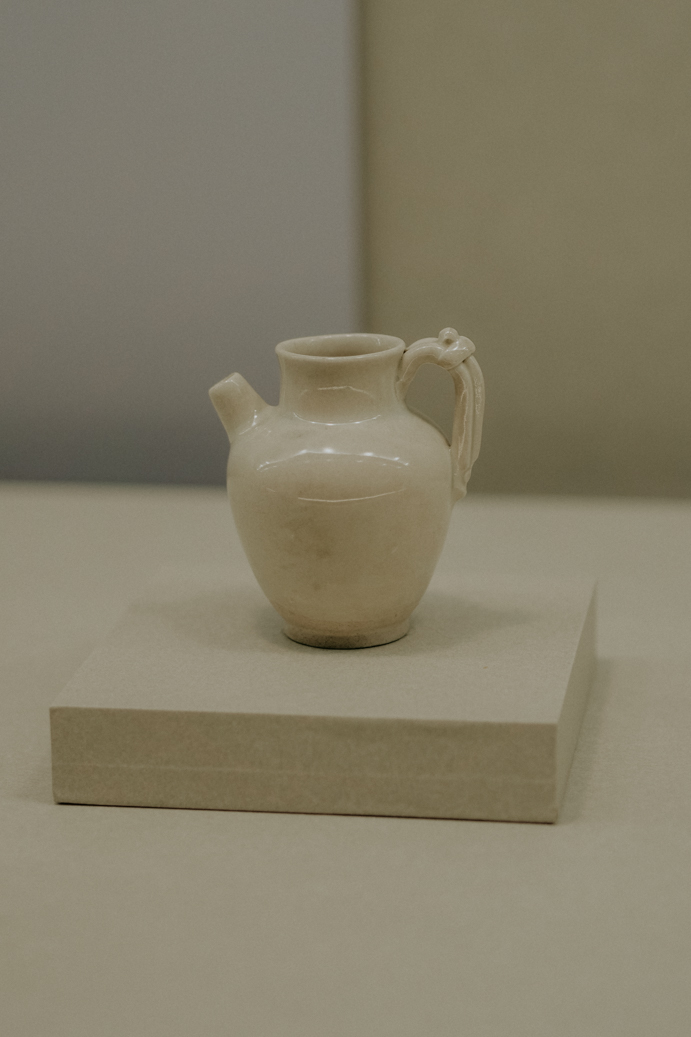

白瓷單把壺和黑釉鐵斑三足鍑隔空絮語不休,又終日聽陌生的語言浩浩蕩蕩掃過玉水盛、青瓷觚、甜白半脫胎番蓮紋高足碗⋯⋯如果說觀看的功力攸關修煉,恆常凜冽的廳室內存放著的一枚枚物事大概都已端詳成精,誰看誰都還說不定。

回想起來,我們有多久不曾把器物只視為器物?什麼時候又曾那樣沉思,只為了猜珍禽異獸的品種?視線拂過緙絲蓉塘戲鷺畫軸,又落上一卷卷民俗寫生,按圖索得的驥是一匹靈駒,載 21 世紀的身體奔去看一看深渺時空中的日常風光之餘,也喚醒多少失落的,對萬事萬物的好奇。

一旁的斑盂釉色天青中帶紫,弧壁斂口抹一道赭紅邊,往前幾步,才想著儀典繁盛的時代多麼講究,連一柄霽青金彩香鏟都絢麗奪目,又發覺盛宴中轉瞬即逝的一只小碗竟裝得下無窮尺度,從釉色濃淡、胎骨厚薄到圈足角度都勾勒出一個世界。彎彎繞繞,終究會走到灰陶加彩仕女俑身旁,遙想昔日工匠為什麼決定凝結這抹深奧的笑,似乎是相當綺麗的思索。