еЬ®е≤°еіОеЕђеЬТзЪД汆зХФпЉМдЇђйГљеЄВдЇђзУЈзЊОи°У駮зЪДе§ЦзЙЖдї•зі∞зЈїзЪДйЩґзУ¶жШ†зЕІиСЧж∞ійЭҐеЕЙзЈЪпЉМеїЇзѓЙеГПжШѓйЭЬж≠ҐжЦЉжШ≠еТМиИЗдї§еТМдєЛйЦУзЪДдЄАжЃµж∞£жБѓгАВеОЯеРНгАМе§Із¶Ѓи®ШењµдЇђйГљзЊОи°У駮гАНзЪДеїЇзѓЙжЦЉ1933еєіиРљжИРпЉМжШѓжЧ•жЬђзПЊе≠ШжЬАеП§иАБзЪДеЕђзЂЛзЊОи°У駮дєЛдЄАпЉМзґУж≠ЈжИ∞зИ≠гАБдњЃеЊ©гАБеЯОеЄВжЫіињ≠дєЛеЊМпЉМдЊЭзДґзґ≠жМБиСЧйВ£з®ЃйЫ£дї•ж≠Єй°ЮзЪДиОКеЪіиИЗзЦПйЫҐгАВ

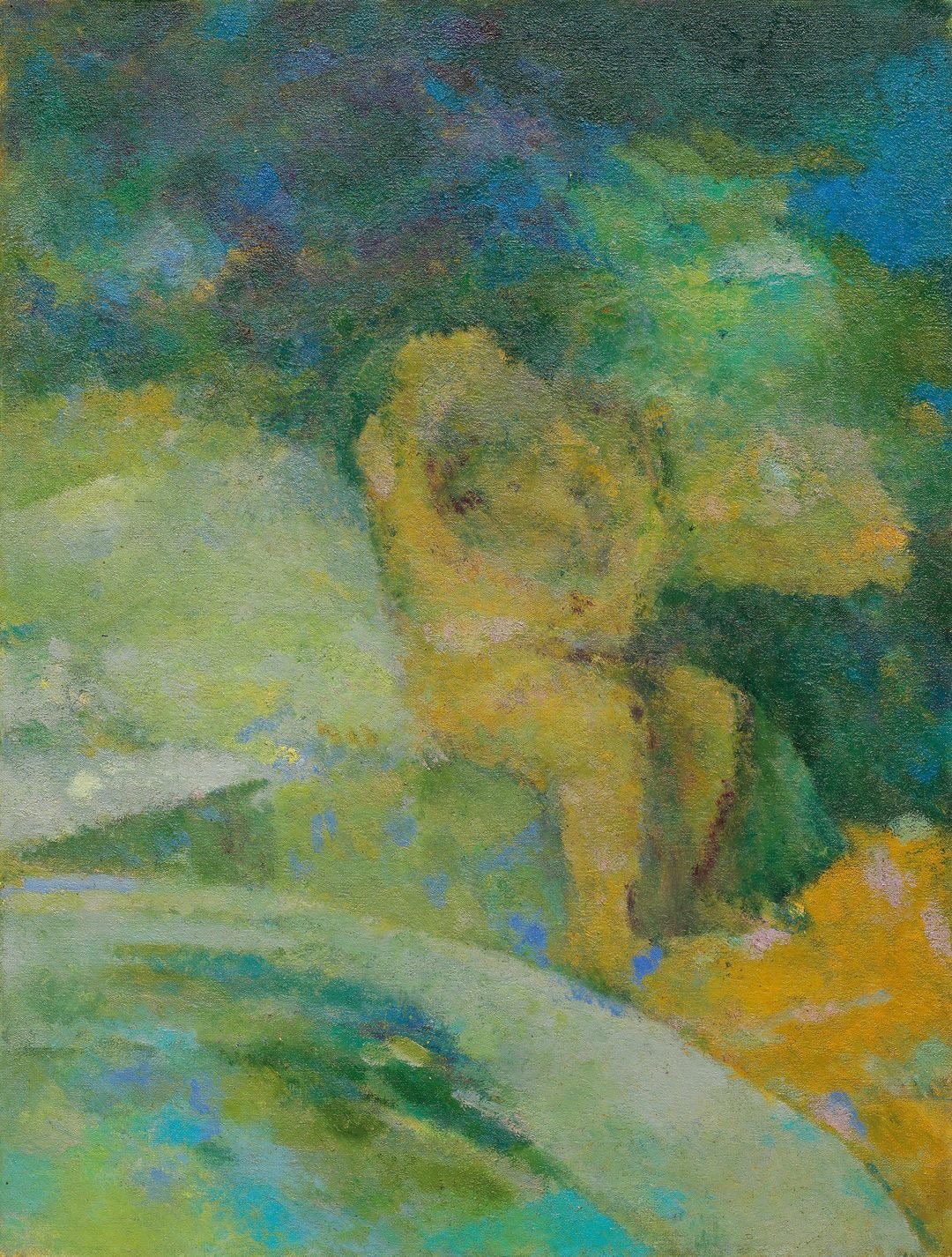

еїЇзѓЙеЄЂйЭТжЬ®жЈ≥иИЗи•њжЊ§еЊєе§ЂеЬ®жФєеїЇжЩВпЉМдњЭзХЩдЇЖжШ≠еТМеИЭжЬЯзЪДж≠£йЭҐе§ЦиІАпЉМдЄ¶жЦЉеЬ∞дЄЛеПКеЊМжЦєеҐЮзѓЙзПЊдї£е±Хи¶љз©ЇйЦУпЉМдї•зОїзТГгАБйЛБиИЗжЈЈеЗЭеЬЯжІЛзѓЙеЗЇдЄАз®ЃиЉХзЫИзЪДе∞Ни©±гАВеЬ®зі∞иЖ©зЪДи®≠и®Ии¶ПеКГдЄЛпЉМдЇђйГљеЄВдЇђзУЈзЊОи°У駮зЪДиИК駮иИЗжЦ∞зњЉдї•ж•µзВЇеє≥и°°зЪДжЦєеЉПйА£зµРжИРдЄАйЂФпЉМж≠ЈеП≤зЪДйЗПйЂФиИЗзХґдї£зЪДйАПжШО嚥йЂФеЬ®еЕЙзЈЪдєЛйЦУељЉж≠§жї≤йАПгАВзД°иЂЦеЊЮи°ЧйБУгАБеЇ≠еЬТжИЦ駮еЕІеЫЮжЬЫпЉМеїЇзѓЙйГље±ХзПЊеЗЇдЄАз®ЃйЫ£дї•зХМеЃЪзЪДеє≥и°°жДЯпЉМжЧҐйЭЬиђРеПИеЕЕжїњеЉµеКЫгАВ

зХґжАЭжГ≥иРљеЬ∞зВЇеЩ®зЙ©пЉМеЬ®дЇђйГљзЫЄйБЗзЪДдЄАзЩЊеєі

ж∞СиЧЭйБЛеЛХзЪДиµЈйїЮпЉМжЇРжЦЉжАЭжГ≥еЃґжЯ≥еЃЧжВЕиИЗйЩґиЧЭеЃґж≤≥дЇХеѓђжђ°йГОгАБжњ±зФ∞иОКеПЄеЬ®дЇђйГљзЪДдЄАе†ізЫЄйБЗгАВйВ£жЃµжЩВйЦУпЉМдїЦеАСзВЇи™њжЯ•гАМжЬ®й£ЯдљЫгАНйЫХеГПиАМиЄПдЄКжЧЕйАФпЉМжЦЉзД°жХЄеЊАињФиИЗе∞Ни©±дєЛйЦУпЉМйАРжЉЄеЗЭиБЪеЗЇе∞НжЙЛдљЬиИЗзФЯжіїдєЛйЦУйЧЬдњВзЪДжАЭиАГеЕ±и≠ШгАВ1925 еєіпЉМгАМж∞СзЬЊзЪДеЈ•иЧЭпЉЭж∞СиЧЭгАНзЪДзРЖењµеЫ†ж≠§и™ХзФЯпЉМжИРзВЇжЧ•жЬђињСдї£еЈ•иЧЭеП≤зЪДйЗНи¶БиљЙжКШгАВдїКеєіжШѓгАМж∞СиЧЭгАНдЄАи©Юи™ХзФЯзЪДзЩЊеєізіАењµжЧ•пЉМдЇђйГљеЄВдЇђзУЈзЊОи°У駮俕зЙєе±ХгАКж∞СиЧЭзЩЊеєівАФвАФеВ≥жЙњдЇђйГљзЪДжЧ•еЄЄдєЛзЊОгАЛпЉМйЗНжЦ∞жҐ≥зРЖжАЭжГ≥иИЗеЬ∞жЦєзЪДдЇ§йМѓиДИзµ°пЉМеЫЮжЬЫйВ£иВ°еЊЮжЧ•еЄЄеЩ®зЙ©дЄ≠иРМзФЯзЪДжЇЂжљ§еКЫйЗПгАВ

*1926еєіпЉМжЯ≥еЃЧжВЕиИЗйЩґиЧЭеЃґжњ±зФ∞иОКеПЄпЉМж≤≥дЇХеѓђжђ°йГОеТМеѓМжЬђжЖ≤еРЙиБѓ