┬а

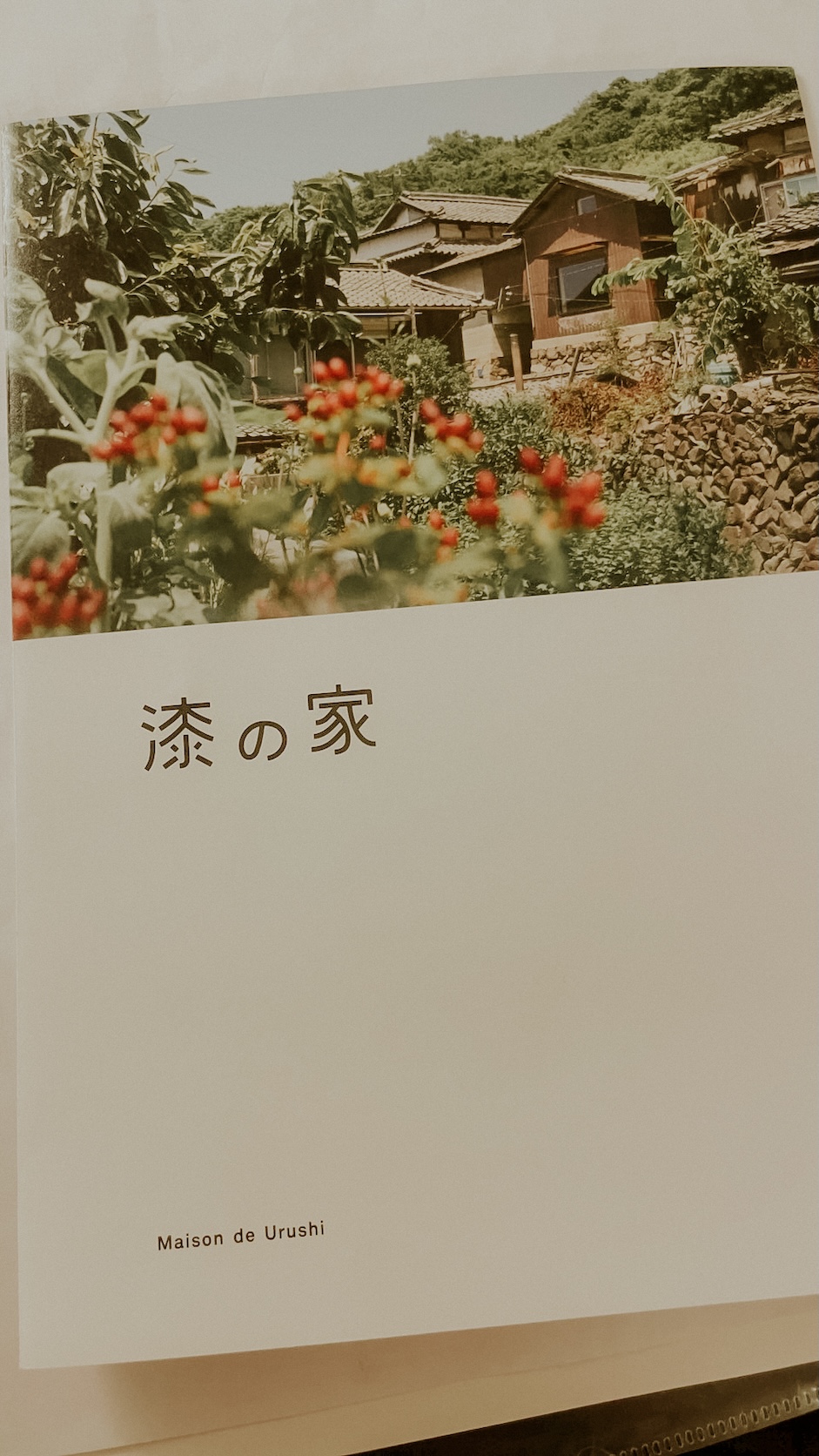

тюеСИГтц«тЁгтюњтїЌтЂ┤№╝їУЄ║СИГуџёжбеуХЊжЂјтцДуЅЄУЇЅТюе№╝їуЕ┐УХіТЏЙТў»Т░┤Т╣│ТЕЪта┤уџётюЪтю░№╝їУљйтюетЁФтђІжіђуЎйжЄЈжФћС╣ІжќЊ№╝їтЁеУЄ║ждќт║ДухљтљѕтИѓуФІуЙјУАЊжцеУѕЄтИѓуФІтюќТЏИуИйжцеуџёУиетЪЪта┤жцесђїУЄ║СИГуХауЙјтюќсђЇ№╝їТеЊтю░ТЮ┐жЮбуЕЇжЂћС║ћУљгтЁФтЇЃт╣│Тќ╣тЁгт░║№╝їтЃЈТў»СИђтђІУбФт▒цт▒цт▒ЋжќІуџёТќЄтїќУЂџУљйсђѓ

1980т╣┤С╗БуџёУЄ║СИГС╗ЇуёХу╝║С╣Јт░ѕт▒гуџёуЙјУАЊжце№╝ї2000т╣┤С╣ІтЙїтЪјтИѓуџёуЅѕтюќжђљТ╝ИтљЉУЦ┐Тјет▒Ћ№╝їуЏ┤тѕ░жђЎт║ДС╗ЦсђїжќІТћЙсђЂжђЈТўјсђЂТхЂтІЋсђЇуѓ║уљєт┐хуџёта┤жцеУљйТѕљ№╝їТЅЇТііжЂјтј╗тѕєТЋБуџёТќЄтїќУЃйжЄЈУЂџТћЈтюеСИђУхисђѓ

┬а

тюеТігтЇЄжЄЈжФћУѕЄуа┤убјтЁЅтй▒С╣ІжќЊ№╝їУбФуюІУдІуџётЪјтИѓтЉ╝тљИ

SANAA уџёт╗║у»ЅСйютЊЂтюеС║їтЇЂСИђСИќу┤ђтѕЮТћ╣У«іС║єСИќуЋїуџётЁгтЁ▒т╗║у»ЅТЃ│тЃЈ№╝їжЄЉТЙц21СИќу┤ђуЙјУАЊжцеС╗Цуњ░тйбухљТДІУ«ЊС║║УЄфућ▒уЕ┐УАї№╝їуЙЁТх«т««ТюЌТќ»тѕєжцетЅЄућеТ░┤т╣│т▒Ћт╗│т╗Ху║їТГитЈ▓уџётјџт║д№╝їС╗ќтђЉуџёУеГУеѕУўітљФУЉЌтЁЅтй▒УѕЄжбетЁ▒тГўуџёУ╝ЋуЏѕУ║ФжФћсђѓтд╣т│ХтњїСИќтюе2010т╣┤уЇ▓тЙЌТЎ«уФІУї▓тЁІт╗║у»ЅуЇј№╝їтЦ╣уџёСйютЊЂуХЊтИИС╗Цу░Атќ«тЇ╗СИЇтц▒УцЄжЏюТђДуџёжбеТа╝ухёТѕљ№╝їУ«ЊУЄфуёХТхЂтЁЦт╗║у»Ѕ№╝їУ«Њт╗║у»ЅжџеТЎѓжџетю░У«іТѕљТџФТЎѓуџёжбеТЎ»сђѓ

Ух░жђ▓СИГтц«тЁгтюњтїЌтЂ┤УбФТігтЇЄжЄЈжФћуЋЎтЄ║уџёжЎ░тй▒т╗Бта┤№╝їтЃЈТў»тЙътЁгтюњтљЉт╗║у»Ѕт╗ХС╝ИуџёСИђт▒цжЂјТИА№╝їтцЈтГБуџёує▒жбетИХУЉЌжЮњУЇЅуџёТ░БтЉ│жђЈжЂјжіђуЎйжІЂуХ▓Т╗▓тЁЦ№╝їтЁЅуиџтюежІ╝ТДІуИФжџЎС╣ІжќЊуа┤убјтєЇТЋБт░ё№╝їУљйтюеУЇЅтю░сђЂУљйтюеС║║уЙцУѓЕжаГ№╝їС╣ЪУљйтюеуиЕТЁбУАїУх░уџёТГЦС╝љСИісђѓУЄ║СИГуХауЙјтюќС╗ЦтЁФтђІуЇеуФІтЇ╗тй╝ТГцСИ▓жђБуџёжЄЈжФћухёТѕљ№╝їтЁЦтЈБтѕєтИЃтюеУАЌжЂЊсђЂтЁгтюњУѕЄжцеУѕЇтљётђІУДњУљй№╝їУ«ЊС║║уёАжюђт░ІТЅЙТГБжќђСЙ┐УЃйуЕ┐УАїжђ▓СЙє№╝їтЃЈТў»СИђуЅЄТ▓њТюЅтЏ║т«џжѓіуЋїуџёТБ«ТъЌсђѓ

тцДт╗│СИГтц«уџёСИЇжЈйжІ╝Т░┤Т▒аС╗ЦТЏ▓жЮбТіўт░ёТѕХтцќуџёуХаТёЈУѕЄтцЕуЕ║уџёжЏ▓тй▒№╝їтЁЕт║ДтюЊтйбуј╗уњЃт▒ІтѕєтѕЦт╗ХС╝И№╝їСИђт║ДТЅ┐У╝ЅТюЇтІЎуџёТЌЦтИИтіЪУЃй№╝їтЈдСИђт║ДтЅЄжђџтЙђтю░СИІтЁгтЁ▒уЕ║жќЊ№╝їтюет╗║у»ЅТЅІТ│ЋСИГУ▒АтЙхуЪЦУГўУѕЄУЌЮУАЊуџёС║цТюЃсђѓтѕ╗ТёЈуЋЎуЎйуџётЁгтЁ▒ТёЪ№╝їУ«ЊС║║ТџФТЎѓтц▒тј╗Тќ╣тљЉ№╝їтюежї»УљйуџётЁЅтй▒УѕЄуЕ║жќЊУБАжЄЇТќ░ТёЪуЪЦТЎѓжќЊуџёуиЕТЁбсђѓ