В

еӨўжғійҖҷеҖӢи©һпјҢеңЁеҘ№еҖ‘зҡ„ж—ҘеёёдёӯзёҪжҳҜдҫҶеҫ—йҒІз–‘гҖӮжңүдәӣи©ұиӘӘеҮәеҸЈжҷӮеё¶и‘—еҒңй “пјҢжңүдәӣеӣһжҮүеүҮеӨҫйӣңи‘—еЈ“жҠ‘иҲҮе …е®ҡгҖӮ

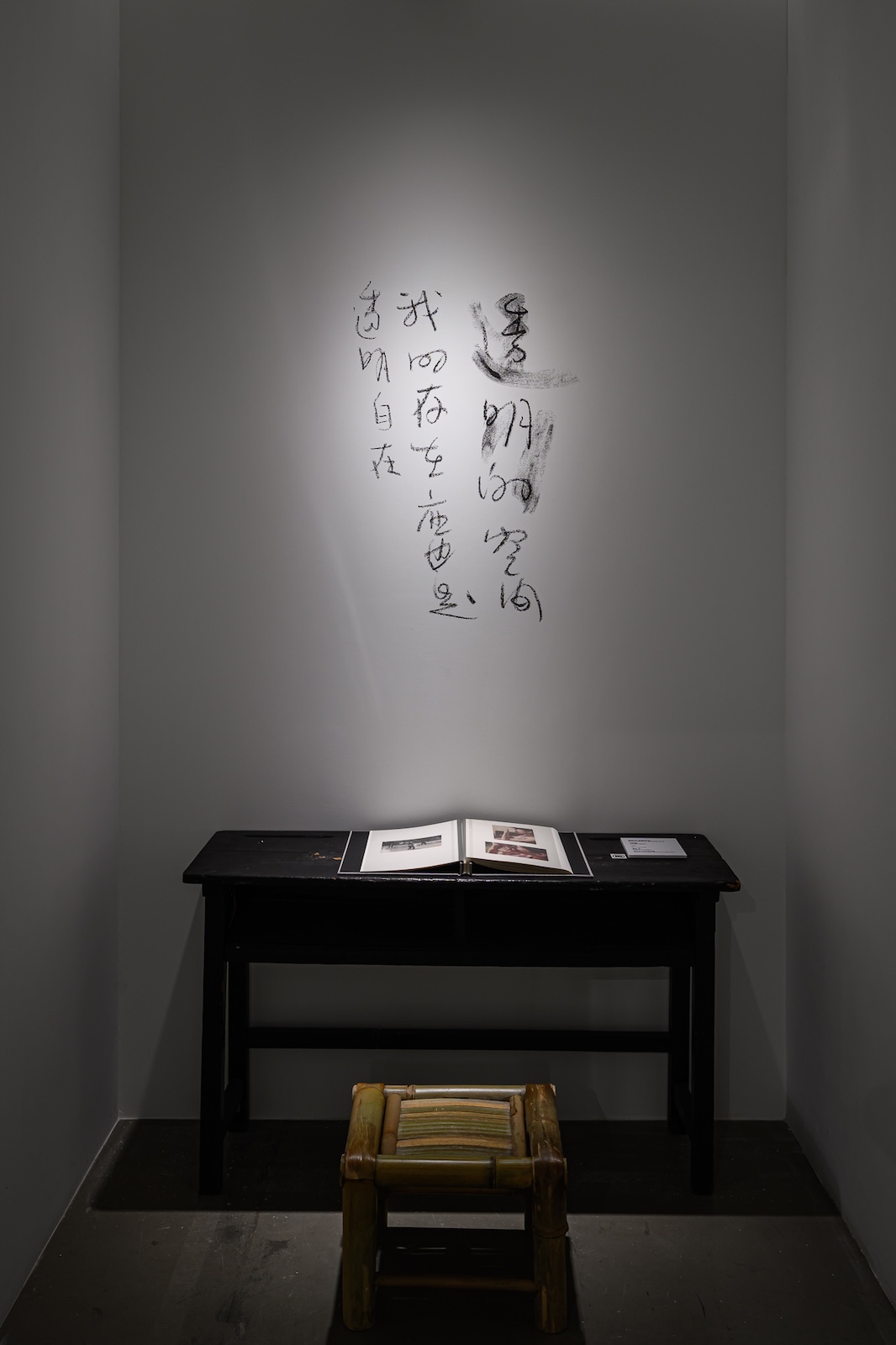

гҖҢжҲ‘иҝҪе°Ӣзҡ„еҘідәәпјҡйҷізҫҺзҺІ Michelle ChenгҖҚжҳҜдёҖе ҙд»ҘжҜҚеҘіе°Қи©ұзӮәиө·й»һгҖҒд»ҘеҘіжҖ§зҫӨеғҸзӮәдё»й«”зҡ„зӯ–еұ•еҜҰй©—гҖӮз”ұеңӢи—қжңғгҖҢзӯ–еұ•дәәеҹ№еҠӣ@зҫҺиЎ“йӨЁгҖҚиЁҲз•«ж”ҜжҢҒпјҢзӯ–еұ•дәәжқңдҫқзҺІпјҲй•·жӨ…е°Ҹе§җпјүеҫһиҲҮжҜҚиҰӘд№Ӣй–“дёҖж®өзңӢдјје№іеҮЎзҡ„зҲӯеҹ·еҮәзҷјпјҢжү“й–ӢдәҶеҘіжҖ§з”ҹе‘ҪдёӯйӮЈдәӣйӣЈд»ҘиЁҖиӘӘзҡ„жёҙжңӣиҲҮйҒёж“ҮгҖӮеҘ№еҫһжҜҚиҰӘеҗҚеӯ—дёӯзҡ„гҖҢзҫҺгҖҚиҲҮиҮӘиә«зҡ„гҖҢзҺІгҖҚеҮәзҷјпјҢеүөйҖ еҮәиҷӣж§Ӣдәәзү©гҖҢйҷізҫҺзҺІгҖҚгҖӮ

В

дёҖеҖӢдё–д»Јзҡ„з”ҹжҙ»жҠҳе°„

2023е№ҙпјҢгҖҢйҷізҫҺзҺІзҡ„жҲҝй–“гҖҚд»Ҙз ”з©¶еһӢеұ•иҰҪжү“й–Ӣ第дёҖеҖӢе…ҘеҸЈпјҢйҖҸйҒҺе…«дҪҚе…ӯеҚҒиҮідёғеҚҒжӯІеҘіжҖ§зҡ„ж·ұеәҰжҺЎиЁӘпјҢи©Ұең–жўізҗҶ1960иҮі1990е№ҙд»ЈеҸ°зҒЈеҘіжҖ§еңЁе®¶еәӯгҖҒе©ҡ姻иҲҮзӨҫжңғдёӯжүҖиҷ•зҡ„дҪҚзҪ®гҖӮдҪң家й«ҳеҚҡеҖ«зӮәжӯӨиҷӣж§ӢзҹӯзҜҮе°ҸиӘӘгҖҠй»‘йә»йӣҖгҖӢпјҢеұ•иҰҪж–јжҳҜжңүдәҶеҸҰдёҖеұӨж–Үжң¬и»ёз·ҡпјҢи®“зҸҫеҜҰиҲҮиҷӣж§Ӣе…ұеҗҢжӢјиІјеҮәеҗҚзӮәгҖҢйҷізҫҺзҺІгҖҚзҡ„дё»й«”гҖӮ

2025е№ҙпјҢгҖҢжҲ‘иҝҪе°Ӣзҡ„еҘідәәгҖҚеңЁжңүз« и—қиЎ“еҚҡзү©йӨЁеұ•й–ӢпјҢд№қдҪҚдҫҶиҮӘдёҚеҗҢдё–д»ЈиҲҮең°еҹҹзҡ„еҘіжҖ§иҲҮй…·е…’и—қ術家пјҢйҖҸйҒҺз№Әз•«гҖҒиЈқзҪ®гҖҒйҢ„еғҸиҲҮиЎҢзӮәпјҢе‘јжҮүе°ҸиӘӘдёӯзҡ„и§’иүІиҲҮжғ…зҜҖгҖӮеҘ№еҖ‘еҲҶеҲҘд»ҘиҮӘе·ұзҡ„иҰ–и§’е°Қи©ұгҖҒжү“еІ”гҖҒиіӘз–‘йҖҷдҪҚиҷӣж§Ӣдәәзү©зҡ„ијӘе»“пјҢд№ҹе°ҚжҜҚиҰӘиҲҮиҮӘиә«зҡ„й—ңдҝӮзҷјеҮәеӣһйҹігҖӮ

В

еңЁиҷӣж§ӢиЈЎе°ӢжүҫзңҹеҜҰпјҢеңЁзӯ–еұ•иЈЎдҝ®иЈңзҗҶи§Ј

еұ•е ҙз©әй–“еҠғеҲҶзӮәе…©еұӨпјҢ第дёҖеұ•еҚҖзӮәзҸҫеҜҰпјҡгҖҢйҷізҫҺзҺІгҖҚжүҖ經жӯ·зҡ„жҷӮд»ЈиҲҮеӨ–еңЁзӨҫжңғпјӣ第дәҢеұ•еҚҖеүҮзӮәе…§еңЁпјҢйҖІе…ҘеҘ№з„Ўжі•иЁҖиӘӘзҡ„ж„ҹеҸ—гҖҒжғ…з·’иҲҮиә«й«”иЁҳжҶ¶гҖӮе°ҸиӘӘж–Үжң¬иҲҮдҪңе“ҒдёҰйқһз·ҡжҖ§и§ЈиӘӘпјҢиҖҢжҳҜжҺЎеҸ–и·іжҺҘгҖҒйҮҚз–ҠгҖҒж“Ұиә«зҡ„ж–№ејҸдәӨжңғпјҢиЈҪйҖ жҹҗзЁ®жЁЎзіҠиҲҮе…ұйіҙзҡ„з©әйҡҷгҖӮ

еұ•иҰҪе…ұеұ•еҮә15件дҪңе“ҒпјҢжҷӮй–“ж©«и·Ё1974иҮі2025е№ҙпјҢеҢ…жӢ¬еёӯеҫ·йҖІгҖҠи¬қж·‘йҢҰпјҲи¬қи•“еә„пјүгҖӢзҡ„йҰ–еәҰжӣқе…үпјҢжқҺйҢҰз№Ўз”ҹеүҚжңҖеҫҢдёҖжү№дҪңе“ҒпјҢд»ҘеҸҠжі°еңӢгҖҒе·ҙеӢ’ж–ҜеқҰи—қ術家зҡ„йҢ„еғҸиҲҮиә«й«”еҜҰй©—пјҢжҜҸ件дҪңе“ҒйғҪиҲҮгҖҢжҜҚиҒ·гҖҚиҲҮгҖҢеҘіжҖ§з¶“й©—гҖҚжңүжүҖй—ңйҖЈпјҢеҚ»еҸҲдёҚжӯўж–јжӯӨгҖӮ