В

еңЁиЎ—дёҠиЎҢиө°жҷӮпјҢдәәеҖ‘жңғжіЁж„ҸеҲ°д»ҖйәјпјҹжҳҜеҜҶйӣҶжҺ’еҲ—зҡ„жӢӣзүҢгҖҒж—Ҙеёёе°Қи©ұдёӯзҡ„жөҒиЎҢз”ЁиӘһпјҢйӮ„жҳҜзӨҫзҫӨе№іеҸ°жҺЁйҖҒзҡ„жңҖж–°иӯ°йЎҢпјҹйҖҷдәӣзңӢдјјйӣ¶зўҺзҡ„иіҮиЁҠпјҢзңҹеҜҰеҸҚжҳ еҮәзӨҫжңғ當дёӢзҡ„жЁЈиІҢгҖӮp.n.g. жҳҜеҸ°зҒЈйҰ–еҖӢиӯ°йЎҢз ”з©¶еһӢе“ҒзүҢпјҢй—ңжіЁйҖҷдәӣж—Ҙеёёзҙ°зҜҖпјҢйҖҸйҒҺиЁӯиЁҲж•ҙзҗҶгҖҒи§Јж§ӢпјҢеҶҚиҪүиӯҜжҲҗеҸҜиҰ–еҢ–зҡ„е…§е®№гҖӮ

и§ҖеҜҹзҡ„жҳҜгҖҢзҗҶжүҖ當然гҖҚзҡ„дәӢзү©

p.n.g. з”ұжІҝеІёеҲ¶дҪңиІ иІ¬дәәйҷіеҪҘе®үиҲҮзҫҺж„ҹзҙ°иғһж•ҷ科жӣёеҶҚйҖ иЁҲз•«е…ұеҗҢеүөиҫҰдәәејөжҹҸйҹӢеүөз«ӢпјҢж ёеҝғжҲҗе“ЎдҫҶиҮӘдёҚеҗҢй ҳеҹҹпјҢеҢ…жӢ¬иЁӯиЁҲгҖҒеҪұеғҸгҖҒи—қиЎ“иҲҮе“ІеӯёзӯүгҖӮд»–еҖ‘й—ңеҝғзҡ„дёҚеҸӘжҳҜиЁӯиЁҲе°Қж–јзҫҺеӯёзҡ„иҝҪжұӮпјҢд№ҹеёҢжңӣйҖҸйҒҺиЁӯиЁҲеӣһжҮүзӨҫжңғиӯ°йЎҢгҖӮ

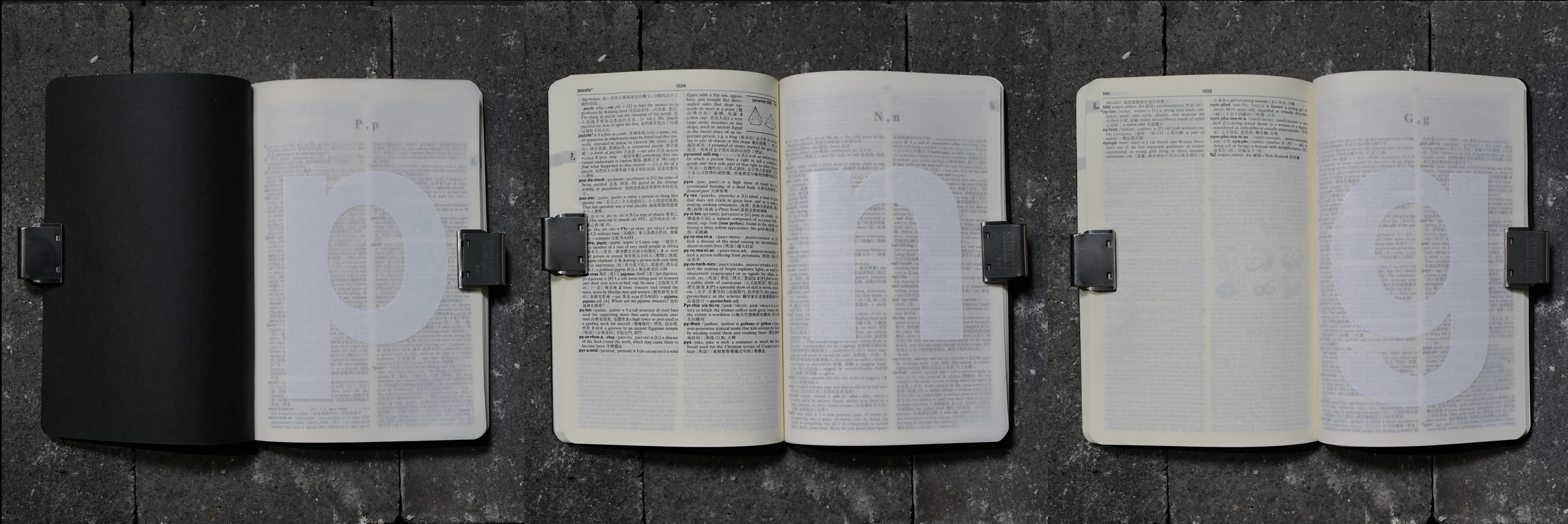

ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёӯпјҢиЁұеӨҡдәӢзү©еӣ зӮәйҒҺж–јзҶҹжӮүиҖҢиў«еҝҪз•ҘгҖӮеғҸжҳҜе•Ҷеә—зҡ„жӢӣзүҢйҖҡеёёеҸӘиў«иҰ–зӮәе»Је‘Ҡе·Ҙе…·пјҢдҪҶ p.n.g. жңғйҖІдёҖжӯҘжҖқиҖғжҹҗдәӣеә—家зҡ„жӢӣзүҢзҲІдҪ•зү№еҲҘйЎҜзңјпјҢдёҚеҗҢжҷӮд»Јзҡ„еӯ—й«”йҒёж“ҮеҸҲжңүд»ҖйәјзӨҫжңғи„ҲзөЎпјҢйҖҷдәӣе•ҸйЎҢйғҪжҳҜ p.n.g. еңЁиЁӯиЁҲйҒҺзЁӢдёӯжңғзҙҚе…Ҙзҡ„иҖғйҮҸгҖӮ

В

иЁӯиЁҲзҡ„ж ёеҝғжҳҜе•ҸйЎҢж„Ҹиӯҳ

p.n.g. дё»иҰҒй—ңжіЁдёүеҖӢж ёеҝғж–№еҗ‘пјҡгҖҢиӯ°йЎҢжҺўиЁҺгҖҒжҰӮеҝөзІҫз…үгҖҒеғ№еҖјеҶҚе®ҡзҫ©гҖҚгҖӮйҖҷдәӣи©һиҒҪиө·дҫҶжҠҪиұЎпјҢдҪҶеҜҰйҡӣжҮүз”ЁеңЁиЁӯиЁҲжҷӮпјҢд»ЈиЎЁзҡ„жҳҜдёҖзЁ®жҖқиҖғж–№ејҸгҖӮеңЁиЁӯиЁҲйҒҺзЁӢиЈЎеҰӮдҪ•е°ҮзӨҫжңғиӯ°йЎҢиҲҮеҰӮдҪ•и®“дёҖеҖӢиЁӯиЁҲдҪңе“Ғжүҝијүжё…жҘҡзҡ„и§Җй»һгҖӮе“ҒзүҢзҡ„иЁӯиЁҲдёҚеҸӘжҳҜеӮійҒ”зҫҺж„ҹпјҢиҖҢжҳҜеёҢжңӣйҖҸйҒҺиҰ–иҰәиҲҮе…§е®№пјҢи®“жҲ‘еҖ‘е°ҚйҖҷдәӣиӯ°йЎҢз”ўз”ҹж–°зҡ„зҗҶи§ЈгҖӮйҖҷзЁ®жҖқиҖғж–№ејҸи®“ p.n.g. д»Ҙд»–еҖ‘зҡ„ж•ҸйҠідё”зҙ°иҶ©зҡ„иҰ–и§’и§ҖзңӢдё–з•ҢгҖӮ

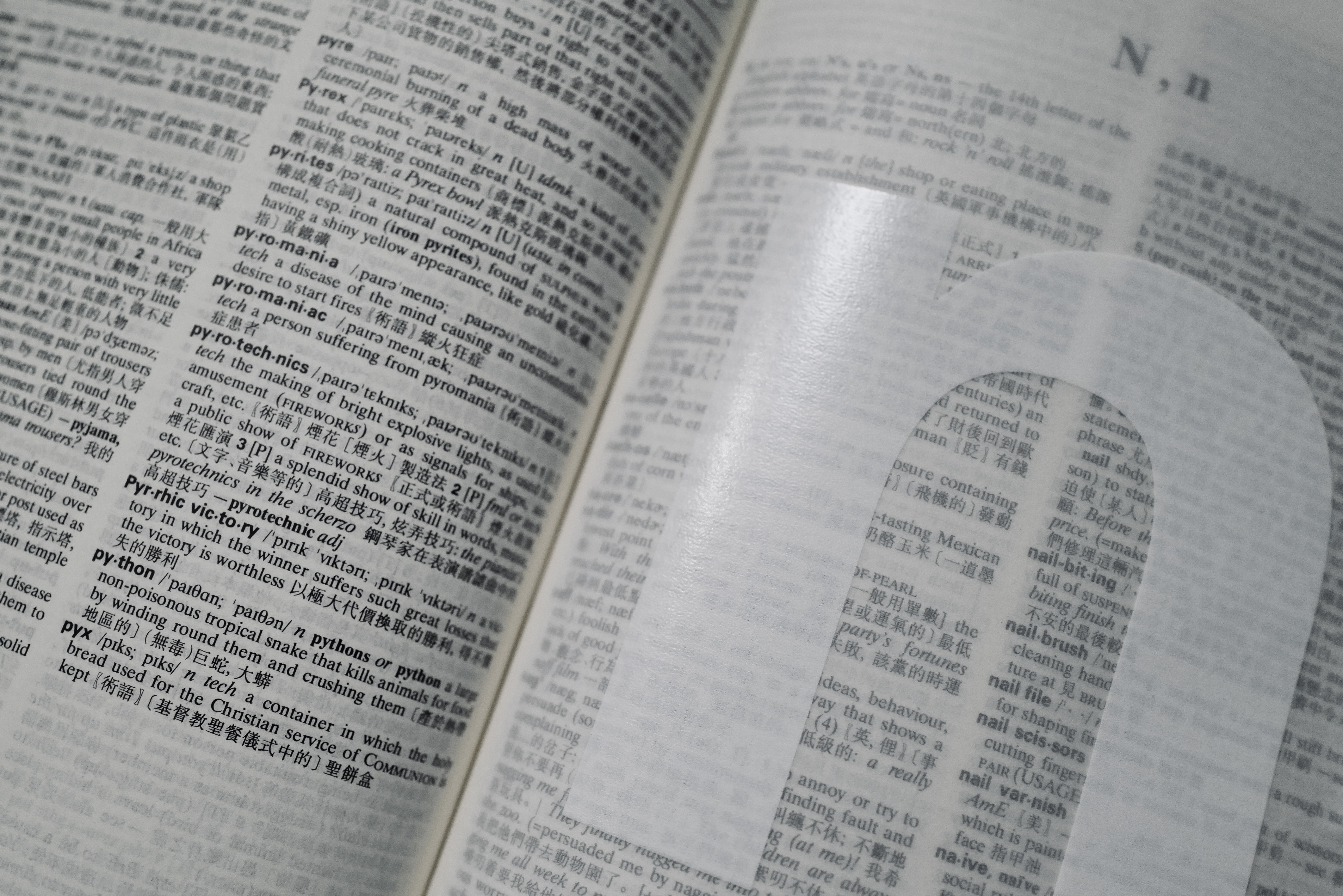

д»Ҡе№ҙ p.n.g. е°ҮиҲүиҫҰйҰ–е ҙеұ•иҰҪгҖҠжӢӣзүҢпјҡгҖӢпјҲSIGN: Promotional Narrative GuidanceпјүгҖӮйҖҷж¬Ўеұ•иҰҪд»ҘгҖҢжӢӣзүҢгҖҚзӮәдё»йЎҢпјҢжҺўиЁҺе®ғеңЁзӨҫжңғдёӯзҡ„и§’иүІпјҢйҖЈйҺ–е“ҒзүҢзҡ„иӯҳеҲҘзі»зөұгҖҒе··еј„е…§зҡ„иҖҒеӯ—иҷҹжүӢеҜ«еӯ—й«”гҖҒж”ҝеәңиҰҸе®ҡзҡ„зөұдёҖжӢӣзүҢиЁҲз•«пјҢйҖҷдәӣе…ғзҙ йғҪеҪұйҹҝи‘—д»–еҖ‘е°ҚеҹҺеёӮзҡ„иЁҳжҶ¶иҲҮжғіеғҸгҖӮжңҹиЁұдәәеҖ‘жӣҙжңүж„Ҹиӯҳзҡ„и§ҖзңӢйҖҷдәӣжӢӣзүҢпјҢеұ•иҰҪе°ҮжӢҶи§ЈжӢӣзүҢеңЁзӨҫжңғдёӯй•·жңҹзҙҜз©Қзҡ„ж–ҮеҢ–ж„Ҹж¶өпјҢи®“еӨ§зңҫйҮҚж–°жҖқиҖғйҖҷдәӣгҖҢзҝ’д»ҘзӮәеёёгҖҚзҡ„иҰ–иҰәз¬ҰиҷҹгҖӮ